白举纲 只要有舞台就一定会在 歌手的自我救赎 ,端午节为什么常说安康 传统与尊重

《歌手》第三期中,白举纲遗憾落榜。其实早有迹象,他将《海鸥》和《The End of the World》融合在一起,编曲非常用心。但问题恰恰出在这首歌上,选得太“用力”了,不够松弛。

如果他选择一首更轻松、更符合自己气质的歌曲,结果可能会完全不同。例如,马嘉祺选唱的《我也曾想一了百了》,旋律优美,歌词深情,特别契合他的少年感,仿佛为他量身定制。再加上马嘉祺的粉丝基础,这首歌更能打动人心。

《歌手》已经举办了多季,观众的口味早已改变。如今,观众不仅想听好听的歌,还希望看到歌手在舞台上的个性和态度。然而,现在的《歌手》舞台上,老歌手唱老歌,新歌手翻唱经典,缺乏真正的创新和突破。

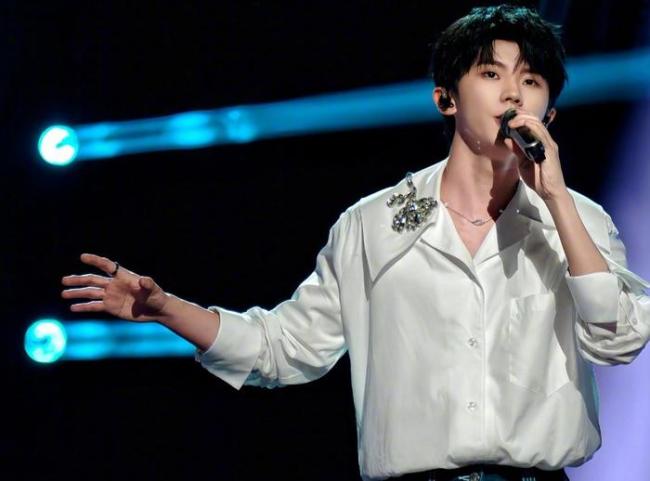

白举纲这次表现不错,只是选歌不当,有些可惜。他在被淘汰后发微博表示,“只要还有舞台,我就一定会在”。这句话深深触动了许多人的心。对歌手来说,舞台就是他们的生命。

端午节的形成主要是为了纪念屈原,但其实近代端午节主要形成于魏晋之后,并且早期在荆楚地区流传。五月初五这一天成为全国人民庆祝的节日,背后还有其他推动力。

五月初五又被称为“浴兰节”。这个名词最早记载于西汉的《大戴礼记·夏小正》,指出这天要泡药浴,因为农历五月正值仲夏,传统观念认为这时邪气和毒气旺盛,泡药浴可以祛除疾病。因此,端午节挂艾草的传统实际上源自浴兰节。

艾草的应用最早记载于南北朝时期的《荆楚岁时记》:“五月五日,谓之浴兰节…… 采艾以为人形,悬门户上,以禳毒气。”。

端午节的形成还与许多历史人物有关。除了屈原,江浙地区的人们也纪念介子绥和伍子胥。介子绥的故事在东汉蔡邕的《琴操》中有描述:“介子绥割腓股以啖重耳……文公令民五月五日不得发火。” 这或许是第一个由官方下令在五月初五祭奠的人物。至于伍子胥,他挖掘了人类第一条人工运河胥江。虽然文献中关于端午节起源于伍子胥的记载较少,但《曹娥碑》中有“五月五日,迎伍君,逆涛而上”的记录,说明赛龙舟可能与图腾崇拜和纪念伍子胥有关。

尽管如此,屈原仍然是端午节最重要的人物。大量文献最终指向纪念屈原,因为他的人格魅力和爱国主义精神更易被铭记。各地有自己的文化传承,在文化交融中形成了端午节放艾草、吃粽子、赛龙舟的文化习俗。

近年来,人们在端午节祝福时会说“安康”而非“快乐”。这是因为仲夏时节疾病多发,古代医疗条件有限,祝福安康更为合适。另外,从三位逝去的历史人物来看,屈原、介子绥、伍子胥对我们的文化影响深远,所以在这样的纪念日上,祝福安康显得更为尊重传统。