女排3比1胜加拿大

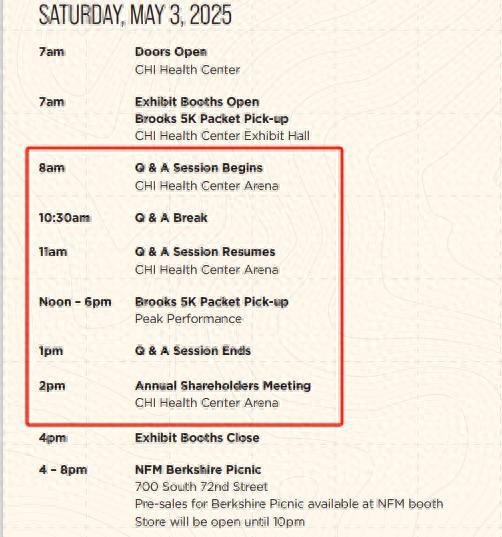

2025年7月12日,中国女排以3比1力克加拿大队,提前两轮锁定世界女排联赛总决赛席位。这场胜利不仅终结了近三年对阵加拿大的“心魔”,更以实战检验了新周期“以老带新”阵容的韧性。当胜利的欢呼声渐息,我们更需穿透比分表象,审视这场比赛背后的战略价值与成长逻辑。

战术突破:破解“力量型”打法的范式升级

加拿大队以“高快结合、力量压制”著称,其接应斯姆雷克、主攻圭岑的强攻曾让中国队在2022年奥运资格赛、2024年世联赛分站赛连续折戟。此役,中国女排通过“发球带拦防”战术实现突破:首局庄宇珊连续发球直得3分,直接打乱对手一传节奏;第四局龚翔宇发球轮连得4分,将比分从18平拉开至22-18。技术统计显示,中国队发球得分6-2领先,拦网得分12-8占优,成功将对手进攻效率压制至38.7%(中国队46.2%)。这种从“被动挨打”到“主动施压”的转变,标志着中国队对力量型球队的战术认知已从“防守反击”升级为“控制与反控制”。

阵容迭代:新生代球员的“抗压测试”

本场比赛,中国队首发阵容平均年龄22.3岁,其中16岁二传张籽萱、22岁主攻吴梦洁与庄宇珊构成进攻核心。张籽萱以3.8米传球高度盘活全队,其“隐蔽性背传”多次为吴梦洁创造一对一强攻机会;庄宇珊则以21分成为得分王,其“平拉开”速度达0.8秒/次,较2024年提升15%。更关键的是,年轻球员在逆境中的调整能力:第三局13-21落后时,替补登场的殷小岚通过二次球调动战术,帮助球队连追5分;第四局关键分阶段,吴梦洁连续3次强攻下球,展现“大心脏”特质。这种“顺境不松懈、逆境不崩溃”的心理素质,正是新生代球员从“潜力股”向“主力军”蜕变的标志。

反论点驳斥:胜利是否掩盖技术短板?

有观点认为,中国队第三局22-25失利暴露出一传波动问题。但数据显示,本场一传到位率68%(加拿大62%),且倪非凡18次有效防守位列全场第一。第三局的波动实为战术调整的“必要代价”——当加拿大队通过发球冲击迫使中国队改用“两点换三点”战术时,年轻球员的配合生疏在所难免。更需看到,主教练赵勇在第四局及时变阵,用董禹含替换王媛媛发球,用范泊宁替换张籽萱拦网,这种“针对性调整”正是教练组从“经验驱动”向“数据驱动”转型的体现。

战略价值:总决赛资格背后的生态重构

此役胜利的深层意义,在于为中国女排新周期建设赢得战略主动权。根据规则,世联赛总决赛前八名将直通2026年世锦赛,且积分计入世界排名。中国队提前晋级后,可利用最后两轮对阵德国、美国的比赛,进一步磨合“高快结合”战术体系,同时为巴黎奥运会储备体能。更关键的是,年轻球员通过与加拿大、多米尼加等力量型球队的实战,积累了应对欧美打法的经验——这种“以赛代练”的模式,远比封闭训练更能提升球队的“硬仗能力”。

从2022年奥运资格赛1-3失利,到2025年世联赛3-1复仇,中国女排用三年时间完成了一次战术与心理的双重进化。这场胜利证明:当技术革新与人才培养形成共振,当战术智慧与年轻活力相互赋能,所谓的“新老交替阵痛期”完全可以转化为“迭代升级机遇期”。未来,随着朱婷、张常宁等老将的回归,这支“新老结合”的中国女排,有望在洛杉矶奥运周期重返世界之巅。